关于北镇市镇山文化发展情况的调研报告

关于北镇市镇山文化发展情况的调研报告

张贺明 苏梅梅 刘洪添 尹博思

北镇市位于辽宁省西部,因中国五大镇山之北方镇山医巫闾山坐落境内而得名,辖区面积 1693 平方公里,下辖 1 个省级开发区、14个乡镇、4 个街道、1 个农场,总人口 42.2 万。

北镇历史悠久,文化灿烂。拥有 4000 多年的镇山文化史、2000多年的建城史,是北方游牧文化、农耕文化、多民族文化交融地,辽明清文化集萃地,也是数十位帝王将相的“网红打卡地”。拥有国家级文物保护单位 6 处、省级 47 处、市县级 161 处。北镇庙是全国五大镇山中唯一保存完好的镇山神庙,崇兴寺双塔是国内辽代对峙式双塔布局的经典。境内显、乾两座辽陵在辽代全部五座帝陵中占据其二,辽代 9 位皇帝中 3 位皇帝葬于闾山,其中辽朝著名女政治家、军事家萧绰萧太后就葬于乾陵,是研究辽代历史文化的重要遗产。

北镇交通网络发达、区位优势明显。102、305 国道以及京沈、沟海铁路境内交汇,京哈高速临界而行,奈营高速穿境而过,规划建设的京沈二通道高速公路将进一步拉近进京去沈的便利度。北镇距锦州湾国际机场 100 公里、沈阳桃仙国际机场 190 公里,锦州港120 公里、营口港 160 公里、盘锦港 40 公里。北镇地处沈阳现代化都市圈、辽宁沿海经济带,辽西融入京津冀协同发展战略先导区的交汇区,同时也是东北“陆海新通道”上的重要节点。

北镇文旅底蕴深厚、繁荣发展。拥有国家级风景名胜区、国家级自然保护区、国家级森林公园、国家级生态示范区以及国家级地质公园、国家级湿地公园、国家级卫生城市、国家级文化先进县等多张重量级生态名片。拥有 AAAA 级景区 4 家、AAA 级景区 8 家、省级乡村旅游重点村 3 个、国家级传统古村落 3 个、省级传统古村落 3

个。近几年游客量持续稳定上升,2024 年游客量突破 764 万人次。山川、历史、人文赋予北镇灵秀的底蕴,发展、创新、开拓构成北镇现代繁荣的魅力。今天的北镇,焕发文化自信,彰显和谐底蕴,高擎发展旗帜,正在朝着更加美好的未来奋勇前进!

一、北镇市镇山文化发展的总体情况

主要是以北镇庙、医巫闾山为核心的镇山文化集群。

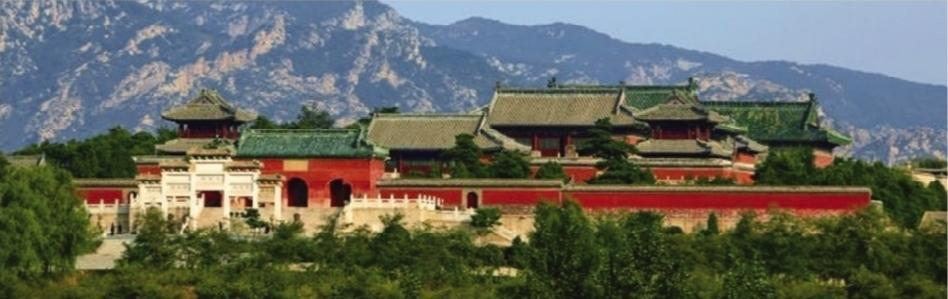

北镇庙简介:北镇庙位于广宁城西 2 公里的山岗上,西距医巫闾山 4 公里。

是中国古代祭祀北镇医巫闾山的山神庙,也是全国五大镇山中现存唯一保存最为完好的一座大型镇山庙,距今已有 1400 多年历史,为国家级重点文物保护单位。

北镇庙南北长 280 米,东西宽 178 米,占地面积 49800 平方米,其中建筑面积 5000 平方米。庙宇依山势而建,布局严整、深远。中轴线上的建筑依次为石牌坊、山门、神马殿、大殿、更衣殿、内香殿、寝宫。神马殿后,东西两侧为钟、鼓楼。沿钟鼓楼往北建有土地祠、贞官祠、僧房、神库。沿鼓楼往北依次建有土地祠、城隍祠、道房、神厨等建筑。寝宫两侧还建有揽秀亭一座。各主体建筑周围有石栏杆环绕。庙东侧有乾隆年间所建的“广宁行宫”一座,建房八十一间。在钟楼东侧建有“万寿寺”和“观音堂”;在鼓楼西侧建有“大仙堂”。这些附属建筑与庙浑然一体、气势雄伟。这些附属建筑虽已无存,但基址尚在,为考证北镇庙的建筑布局提供了可靠的实物依据。

北镇庙是保存最完整的镇山神祠

北镇庙内有元、明、清历代祭山、封山、重修庙宇及皇帝游山诗文碑五十六通,数量之多,可称为一个专题性碑林,因此,百姓又称北镇庙为“碑子庙”。北镇庙正在全面焕新发展,以文塑旅、以旅彰文,将其打造成为北镇重要的旅游景点。

医巫闾山简介:医巫闾山古称微闾、无虑山、扶犁山、六山、广宁大山等,属阴山山脉之余脉,自东北向西南走向,纵长 45 公里,横宽 14 公里,总面积 630 平方公里,最高峰望海峰海拔 866.6 米。医巫闾山景区位于辽宁省北镇市境内,面积 3.57km2,2002 年被国务院批准为国家重点风景名胜区,2014 年被全国旅游质量评定委员会评定为国家 AAAA 级旅游景区。

医巫闾山历史悠久,是中国五大镇山之北方镇山,中国最早的史书《尚书》载:“肇十有二州,封十有二山”,《周礼·夏官·职方氏》载:“东北曰幽州,其山镇曰医巫闾”,《古今图书集成·职方典》载:“舜即位分冀医巫闾山之地为幽州,于时分州十二,各封一山,为一州之镇,医巫闾山即为幽州之镇山”,伟大诗人屈原在《楚辞·远游》一诗中写到:“朝发轫于太仪兮,夕始临乎于微闾”,而《全辽志》也认为:“山以医巫闾为灵秀之最”,誉为东北三大名山之首(医巫闾山、千山、长白山)。医巫闾山雄镇北疆,4000 多年的镇山文化是中国历史文化的重要组成部分。始建于隋朝的北镇庙,供奉医巫闾山山神,是中国五大镇山中唯一保存完好的镇山庙。据史籍记载,历代帝王为祈祝风调雨顺、国泰民安,按照《会典》祭祀医巫闾山。其中,辽代八位皇帝 30 余次亲登医巫闾山;明代皇帝为方便祭祀在北京建地坛和先农坛,五镇牌位供奉至今。明代《祭祝碑文》:“北镇礼秩居他镇之首”;清代六位皇帝 10 余次亲祭医巫闾山。辽代五大帝陵中的显陵和乾陵就埋葬于医巫闾山的山坳之中。辽太子东丹王耶律倍,在医巫闾山隐居而建读书堂,藏书万卷;元代宰相耶律楚材,儿时在医巫闾山习文读书,而后成为朝廷的重臣;明朝驻守辽东总兵官、右都督马永多次巡防医巫闾山,曾题写“壁立万仞”“闾山第一石”、“瞻忆皇都”;明朝御史分守道张邦土来东北巡边,登临闾山,题写“医闾佳胜”、“游目天表”;明朝大臣潘珍、程启充、刘琦来闾山,留下诗文四首,共建“具瞻亭”。清朝翰林院编修、侍读王尔烈来闾山揽胜,题写“人间天上”。清朝辽东巡抚、广宁知县爱新觉罗庆龄来医巫闾山观音阁祈福,曾题写“从善如登”;原中国佛教协会会长赵朴初题写“高标北镇,秀耸辽西”。医巫闾山的镇山文化和深迥幽奇的自然景观融为一体,就像一幅恢弘博大的泼墨画卷。

镇山与帝陵的组合,在中国历史上十分罕见,唯有南宋的几座帝陵坐落在南镇山会稽山畔。从隋朝开始,医巫闾山就是朝廷一直祭祀的镇山,又是封公又是封王。唯有辽朝,因为葬了帝王于此,于是史书中称之为“圣山”。庆陵,现今所称的辽朝五帝陵之一。辽朝的帝陵按照地域分为了上京“木叶山”陵区与东京医巫闾山陵区两大部分。祖陵、怀陵、庆陵在今天的内蒙古自治区地区,显陵和乾陵则在北镇医巫闾山。医巫闾山,古代中国五大镇山之北镇山,北镇市也因此得名。取辽朝而代之的金朝,大肆破坏了辽朝的帝陵,以至于虽然史书中都记载显、乾二陵在医巫闾山,可是现实中却难觅其踪影,一尘封就是千年。2014年,辽宁省文物考古研究所编制了《医巫闾山辽代遗址考古工作计划(2014~2018年)》并于同年获得了国家文物局批准。按照工作计划,辽宁省文物考古研究所在北镇二道沟和三道沟地区有序开展了地面踏查、人工钻探、遥感调查等考古工作,重点对新立辽代建筑遗址、琉璃寺遗址和两处墓地(洪家街墓地、小河北墓地)进行了考古发掘。最终,北镇医巫闾山遗址群考古确定为辽代显陵、乾陵两座帝陵。北镇市考古和文物保护服务中心主任周大利介绍说,“通过与庆陵陵前殿址对比分析,结合遗址出土的遗物时代特征,新立辽代建筑遗址是辽代乾陵的陵前殿址。经与新立遗址和辽庆陵殿址进行比较研究,结合琉璃寺遗址所在位置,琉璃寺遗址很可能就是辽显陵的陵寝建筑址。”

医巫闾山风光

医巫闾山拥有东北亚面积最大的原始黑油松林,空气质量优良天数年均达到 260 天以上。春来梨花香如雪海,夏天松柏翠黛千重,秋季硕果盈枝飘香,隆冬冰雪素裹银装。富丽堂皇的亭台楼阁;星罗棋布的摩崖碑刻;烟云缭绕的古刹殿堂;目不暇接的奇峰怪石;千姿百态的苍松翠柏;水丝如帘的石棚飞瀑;真可谓人间仙境!历代甄选医巫闾山特色景点,形成“闾山八景”,即:双松迎客、石棚飞瀑、桃洞春花、仙岩独秀、望海擎天、万年奇松、旷观云海、南天石刻,一处处文化古迹的存在,使这座北镇名山,更加光彩夺目。

二、镇山文化

1. 镇山文化的历史沿革

在北京东城区安定门外大街,有一座庄严肃穆、古朴幽雅的皇家坛庙——地坛。地坛又称方泽坛,是明清两代帝王在每年夏至日祭祀“皇地祇神”的场所。地坛中心坛台为上下两层,上层正中为“皇地祇”牌位,东西两侧是清朝先帝牌位,下层台南半部东西各有一座山形纹大石雕座,在祭祀时安放五岳、五镇、五陵牌位。北半部东西各有一座水形纹大石雕座,在祭祀时安放四海、四渎牌位。除五陵牌位外,其余四类牌位就构成了历史上著名的“岳镇海渎。”北京先农坛是明清两代帝王祭祀神农、天神、地祇及耕田、观农的场所。地祇神是中国古代祭祀的大地之神。皇帝亲祭地祇神时,也包括祭祀岳镇海渎。现在,岳镇海渎大石雕座及神龛均仍在此陈列。历史上,五岳五镇四海四渎不仅是原始崇拜的对象,还被封建统治阶级接收利用,纳入国家祀典,成为历朝历代封禅祭祀的对象。北京地坛、先农坛所设的神位,就反映了这一历史事实。镇山是岳镇海渎的重要组成部分。镇山由九镇山、十二镇山、九镇山 、四镇山到最终定型为五镇山,经历了漫长的时间,是时代发展变化与统治阶级意志的集中体现。

2. 闾山镇山文化形成与发展背景

一种文化形成的客观条件,集中表现在自然和社会这两个主要维度。在自然条件这个层面,主要表现在自然环境、地理位置和交通地位三个方面;而在社会条件这个层面,则主要表现为地缘政治在区域文化发展过程中所起的作用。闾山镇山文化的形成也是如此。

(一)闾山镇山文化自然地理背景

(1)良好的自然条件

古代的北镇地区南临渤海,北接草原,西以闾山为屏,东以辽河为堑。这里山水相依,山川秀美,气候适宜,资源丰富,境内有莽莽群山、辽阔平原和沼泽洼地,山、平、洼三种不同的地形,使农耕文化、游牧文化、渔猎文化都可以在这里各得其所。中部的平原旷野地势平坦,土质肥沃,适于农耕,同时又是天然牧场。东南部水网密布,溪水纵横,西部低山丘陵植被繁茂,动物出没,有渔猎民族游牧民族解决衣食的宝贵资源。因此,这里是古人类的居住地,已发现的新石器时代遗址就达 193 处。自燕秦设县以来,大批汉族官吏、商人和民众来到这一地区,成为汉族稳固的聚集地,经营农业以谋生。鲜卑、山戎、东胡、肃慎、契丹等众多少数民族在这一地区游牧渔猎,来来去去,并在吸纳汉族文化的过程中,不断向农业经济、畜牧经济转化。

(2)“灵秀之最”的自然风光

从自然地理的角度来说,医巫闾山是一座以“灵秀之最”著称的北方大山,由于自辽代起成为皇家陵园,就注重山体林木的保护,使之始终拥有良好的生态环境和丰富的物产资源。这样的自然条件,也决定了闾山的人文环境,使之于数十个世纪里逐渐成就为中国北方的风水宝地之一、祈福圣地之一、文化聚集地之一,进而形成了独树一帜的镇山文化。

就医巫闾山的本质属性来说,它是一座自然山。干脉北起阜新大巴乡饶阳河南岸,宛若一条巨龙,向西南延伸,进入北镇、义县境内,形成 866.6 米的最高峰。而后婉转起伏,进入凌海市境内,止于石山镇,形成十三座峰峦罗列的小山峰。闾山南北斜长 90 公里,东西横宽 28 公里,巍如虎踞,俨若列屏,钟灵毓秀,佳境天成。这座被称为“灵秀之最”的北方大山,是闾山文化形成与发展的物质基础与先决条件。《古今图书集成·职方典》载:“冀州之境,由太行而东,尊严高峻,惟医巫闾山为诸山之冠。”这座地处关内外交通要道、中国北方最接近中原地区的大山最早受到中原地区的关注与文化影响,以无与伦比的优势为中原政权所熟知,成就了这座大山的历史地位,

也在这里形成了独具特色、影响深远的闾山文化。纵观医巫闾的行程,属实像一条奔向大海的蜿蜒巨龙。或许也正因此,医巫闾自古以来,就颇为受人们敬仰。

总之,闾山的美好首先是来自大自然的鬼斧神工,赋予了它万千姿态,给人以美好享受和无限遐想。可谓是:奇峰怪石,丹青画廊。摩崖石刻,古韵留芳。山寺梵音,击磬焚香。望海奇观,周览八方。飞珠溅玉,垂帘流觞。古松翠柏,郁郁苍苍。梨花雪海,四溢飘香。美哉北镇,名传八荒。其次,是自契丹大辽以来,医巫闾山受到历代政府的呵护,并最终使这里成为动植物的宝库,充分体现了人与自然的和谐,并以此决定了闾山的人文环境。

(3)古代交通主干线的重要枢纽

在漫长的历史进程中,北镇的区位优势为历代统治阶级所看重,这里是辽河平原之屏藩,山海关外之要冲。作为辽西走廊的组成部分,这里地处东北三省与中原地区相连相接的交通要道,为兵家必争之地。北方少数民族政权进军中原,这里则是战略后方,具有重要的保障作用。优越的地理位置,使北镇地区成为古代北方地区交通要道的重要枢纽,中原文明由辽西走廊源源不断的进入东北,并对生活于此的少数民族产生了潜移默化的影响。

专家认为,“从传说的尧舜禹时代,辽西就已成为连接东北与内地的一条通道”。在漫长的历史进程中,北镇地区由于地处“辽西走廊”东端 ,地扼咽喉的地理位置,自古以来就是中国北方交通要道的枢纽之一,地位十分突出。辽西傍海道在历史上是边疆控制、民族迁徙、经贸往来、文明交流与传播的重要通道。

(二)闾山镇山文化的社会背景

(1)原始崇拜

远古时期,社会生产力水平低下,先民对神秘莫测的大自然充满畏惧和敬仰,因此产生了“万物有灵”的观念,将自然现象作为自然神加以崇拜。《礼记·祭法》云:

“山林、川谷、能出云,为风雨,见怪物,皆曰神。”说的就是原始崇拜的原因。由于大山有尊严高峻的外在形态,有云雾缭绕的自然现象,同时又为人们提供了生存的物

质基础,因此山神崇拜就成为原始崇拜的重要组成部分。而这种原始崇拜后来为统治阶级所接收利用,原始宗教所崇敬的神灵,有的又成为朝廷的御用大神,镇岳之山皆是如此。镇山经历了九镇山、十二镇山、九镇山、四镇山、五镇山的演变过程,经历了由州镇山到方位镇山的演变过程,经历了由仅称镇山到添加封号的演变过程,经历了尽去封号只以本名称神的演变过程,经历了由“望祭”到亲祭的演变过程,在这些过程中,医巫闾山始终位列其中。作为中国北方的镇山,不仅确立了在中国北方名山中独一无二的政治地位,也为闾山镇山文化的形成与发展提供了最基本的条件。

(2)中原王朝的崛起

在封建社会,历来有“礼有五经,莫重于祭,” “国之大事,在祀与戎”的说法,将祭祀与战争并列,提到了关系国家兴亡的地位。镇岳之山是疆域的坐标,大代表着国家的统一,文化的认同,也象征着国家的完整。正是在这个意义上,北镇地区即使不在中原王朝的统治范围之内,中原地区的统治者也仍然对医巫闾山进行望祭。辽、金、元与清朝的均崛起于北方,或入主中原,或南北对峙。不管是哪一种情况,都对医巫闾山这座北方镇山有着特殊的感情,高看一眼。如元朝认为,医巫闾山“主镇幽口,皇都京畿系焉。乃我国家根本元气之地,较之异方山镇尤为口口。”“皇元龙兴朔土,是镇首在邦域之中。混一以来,视他镇尤为密迩。”清朝代祀医巫闾山祭文云:“维神杰峙营平,雄藩辽海 。发祥肇迹,王气攸钟。”雍正皇帝嗣位前以雍亲王身份祭祀北镇医巫闾山时,赞其“壮观侔五岳,峻秩比三公。葱郁兴王气,扶摇广漠风。”这些少数民族政权或为镇山添加封号,或遣官代祀,或亲临祭祀,都在镇山发展史上留下了浓重的一笔。这不仅扩大了医巫闾山的社会影响,也为医巫闾山添加了新的历史文化内涵。更为重要的是,这些少数民族政权对医巫闾山地区的战略地位都有着明晰的认识,对这一地区的发展都给与了高度重视。辽朝初期,皇太子东丹王耶律倍在闾山建读书堂、修行宫,使这里成为耶律倍一系的世袭领地,进而成为辽代皇陵区,并因陵设置了显、乾二州。使这里平地建起了多个新城,进行了长时间、大规模的移民与开发建设,辽代六位皇帝亲至医巫闾山谒陵、狩猎、举行葬礼达 34 次。契丹为游牧民族,皇帝走到哪里,哪里就是政治中心,因此,辽朝时期的北镇经常成为国家政治中心。凡此种种,都证明辽代为这一地区的后续发展奠定了坚实的基础。金元时期,这里先后设置了广宁府、广宁府路,在行政建制方面为经济、文化的繁荣提供了保障。清朝时期虽然这里的行政建制级别下降,但仍是盛京地区 15 城之一。并很快在废墟上重新崛起,出现了“不下辽阳”的繁荣景象。皇帝东巡祭祖,亲至北镇庙行礼,祭拜医巫闾山之神,并多次游览医巫闾山,极大地提高了医巫闾山的政治地位,扩大了医巫闾山的社会影响。特别值得指出的是,由于特殊的历史背景,明末清初时期有大量广宁人走向全国舞台,为清朝立国之初的军事斗争、政治稳定、经济恢复、文化重建做出重要贡献,他们受到过闾山镇山文化的熏陶,以“广宁人”的身份留名历史典籍,也为家乡增添了光彩。《清史稿》这一清朝历史的官修史书中,立传的广宁人竟达 38 人,超过了历朝历代的总和。这些少数民族政权从维护自身统治的实际需要出发,大力提倡儒家思想,践行儒家理念,促进了这一地区的文化繁荣,不断为闾山文化的形成与发展添加了助力,补充了正能量。

有专家认为:“从明初到明清更替、顺治入关前的近三百年时间里,辽东地区第一大城市在明朝时是一个从辽阳城向广宁城过渡的过程,后金和清军入关前是由辽阳城向沈阳城过渡的过程。明洪武年间,辽东都司作为辽东地区唯一的省级军政管理机构,军事职权是其首要职能。因此,辽阳城的建筑规模为辽东第一大……永乐年间,朝廷开始在重要的边疆地区设置镇守总兵,都司兵马听其节制。此时辽东总兵已经代替辽东都司都指挥使成为辽东地区的最高军政长官,并逐渐形成独立于都司之外军事指挥系统。不论是从东北最高指挥机关所在地的角度,还是京师屏障的特殊地位以及城市的繁华兴旺,广宁亦可称是辽东第一城。

(3)民族融合

辽代以来,医巫闾山地区先后经历了汉族文化与契丹文化、女真文化、蒙古文化、满族文化的碰撞、融合、升华的过程。汉族民众崇尚儒家思想,讲求礼仪道德,具有先进的农耕技术与生活方式。而各少数民族既有其共性文化特点,也有其个性文化风采。他们精于骑射,勇猛强悍,不惧艰险,富于创造性,也很值得汉族民众学习。在共同生活、相互学习、相互借鉴的过程中,不同历史时期都产生了以汉族文化为主体、兼具少数民族特色与地域特色的崭新文化,为中华大文化添加了新的风采,注入了新的文化基因,成为中华民族百花园中不可或缺的组成部分。

闾山镇山文化是这一地区多种不同类别文化的集合体。在漫长的历史进程中,北镇地区多种类别的文化不断得到充实与发展,结出了丰硕的成果,产生了重要的社会影响,也在不断充实着闾山文化的内涵。使闾山文化内容更鲜活,特色更突出,地位更凸显,成为独具特色的区域文化。在镇岳之山中,北镇医巫闾山地区所处的地理位置,所经历过的历史变革,所面对的人口构成变化,都是绝无仅有的。正是这一独特

的历史背景使这里的文化基因之广博,文化形态之独特,文化成果之亮丽,文化影响之深远都得以独树一帜,独具风采,光芒四射。

总之,优越的地理环境,独特的社会环境,成就了医巫闾山的政治地位,也为闾山镇山文化的形成与发展提供了特殊的条件。

3. 闾山镇山文化的基本概念及其构成

闾山镇山文化是以和谐理念为内涵,以历史文化为主线,以祈福文化、宗教文化、民俗文化等为特色的多重文化的集合体,是民族融合、共同创造的文化。

(一)闾山镇山文化的基本概念

闾山镇山文化是历史悠久、内涵丰富、影响深远的文化。从时间上看看,闾山文化是一个整体的历史概念,包括从古至今漫长的历史进程。从空间看,闾山文化的空间范围涵盖闾山周边地区,远超今北镇市这一行政区域的概念。从研究内容上看,闾山文化的研究包括政治、经济、文化、军事、社会等各个方面,可谓是包罗万象。将闾山文化按历史朝代划分,有辽文化、明文化、清文化三大地位突出、影响深远的文化。按文化性质划分 ,有祈福文化、宗教文化、民俗文化三种特色鲜明、内涵丰富的文化。而历史文化则是了解和把握闾山文化的一条主线。

(1)闾山镇山文化是以和谐理念为内涵的文化

和谐是传统文化中历久不衰的光辉理念,是人们对理想社会的追求。闾山镇山文化作为区域文化的载体,处处体现着和谐的理念,闪耀着和谐的光芒。医巫闾山作为国家与民众祈福的场所,祈福本身就是对和谐的追求,对“天人合一”理念的实践。对于民众来说,祈福是祈求神灵保佑平安吉祥,所蕴含的是家庭的和谐以及自身心灵的和谐。对于国家来说,祈福是一种政治行为,是为构建和谐社会所作的努力。在宗教方面,儒家讲求“能善和谐,造作业果。”佛教强调“和而不同,”圆通、圆融。道教则提倡“人法地、地法天;天法道,道法自然。”其核心均是和谐。宗教在医巫闾山三教合流,相互吸纳,所展示的正是和谐的风范。医巫闾山地区历来是移民之区,民族成分变换频繁而始终求同存异,和睦相处,将和谐理念不断发扬光大。辽金以来,闾山地区始终坚持对自然环境进行保护,使这里成为动植物的宝库,是天人和谐的充分体现。医巫闾山成为辽代三位皇帝的陵寝之地,是因为这里是“山环水绕,负阴抱阳”的风水宝地。佛道争先恐后地在闾山修祠宇,建寺庙,是因为这里“风景佳美,”是人与自然最和谐的地方。众多的的文人墨客挥毫泼墨画闾山,吟诗赋词咏闾山,也是对闾山“天人合一、”和谐、和美的赞誉。在漫长的历史进程中,这里有过朝代变更的刀光剑影、争权夺地的血雨腥风。但新的统治者取得政权之后,均大力推行中华传统文化中的有容乃大、共生共荣的理念,促进社会的和谐发展。即使是少数民族政权统治时期也毫不例外。

(2) 闾山文化是以镇山文化为先导的文化

这里所说的镇山文化是狭义的镇山文化,指镇山本身,而不及其他。镇山文化之所以具有先导地位,一是因为镇山的历史最久远。镇山从虞舜时期算起有四千多年的历史,医巫闾山是东北地区最早见诸于史籍的地理称谓。二是镇山的地位最稳定。镇山的称谓早于岳山。历史上,镇山的数额及所指代的区域和方位虽有变化,但医巫闾山名列镇山却始终没有变化。三是镇山的影响最深远。医巫闾山在历史上就以镇山名扬天下,北镇及周边地区后续历史的演变,也在很大程度上受到镇山的影响。四是北镇山在镇山中名气最大。历史上,北镇医巫闾山是封建王朝纳入朝廷祀典、顶礼膜拜的大山,具有十分显赫的地位。从古至今,闾山都是有广泛而深刻社会影响的历史文化名山。镇山本身的悠久历史及对后续历史进程的巨大影响,决定了它在闾山镇山文化中的先导地位。

(3) 闾山镇山文化是以历史文化为主线的文化

从远古先人在这里休养生息到慕容氏的前后燕,从拓拔氏的北魏到耶律氏的契丹王朝,从女真族建立的金朝到统一的蒙古王朝,从明朝的边塞重镇到清朝的移民之区,闾山周边地区的历史可谓是源流嬗变,涓涓不息。在漫长的历史的进程中,闾山地区发生了许许多多的重大历史事件,深刻影响了中国北方的历史进程。因此,研究闾山镇山文化,就是要研究闾山地区的发展史、文明史,理出历史发展的主线,弄清其对社会发展变化的深刻影响。

(4) 闾山镇山文化是以祈福文化、宗教文化、民俗文化为特色的文化

医巫闾山作为国家祈福的场所,民众祈福的福地,具有广泛而深远的影响。闾山周边地区的民族文化具有历史传承悠久、积淀深厚、民族特色鲜明、含金量高、开发利用价值大的特点,这在闾山周边地区传说、故事、剪纸、歌舞、民俗、餐饮、建筑等方面都有充分的体现。这是我们最可宝贵的财富,也是闾山文化生命力之所在。闾山作为宗教名山,寺庙林立,高僧大德辈出,曾对北方宗教演进过程产生过先导与标杆的作用。直至今天,这里仍然是宗教活动的重要场所。因此,宗教文化同样是闾山文化的重要组成部分,并且是特色突出、影响深远的一个组成部分。

(5) 闾山镇山文化是民族融合、共同创造的文化

历史上,闾山周边地区有多个民族进进出出,汉民族文化与少数民族文化在这里经历了长时间的碰撞、融合的过程。因此,这里的文化形态是一种复合型文化,是打下了多民族文化烙印的文化。总之,闾山镇山文化是闾山周边地区或者说是辽西地区的地域文化符号,是北镇这一地区人文精神的外在标志,是北镇最可宝贵的文化遗产与文化品牌。

(二)闾山镇山文化的基本内容

闾山镇山文化作为闾山周边地区的文化符号,是涵盖多种类型、多个层次的文化,是这一地区文化的集大成者。医巫闾山具备历史名山、文化名山、风景名山、宗教名山等多种特质,但政治名山地位在东北地区是独一无二的,政治上的唯一性是这座名山最本质的、也是影响最大的特征;辽代帝王陵寝与医巫闾山这一历史文化名山的完美组合,同样是名山之中仅有的实例。这使北镇医巫闾山声名显赫、地区发展受益、并形成了丰富多彩、独具特色的镇山文化。

(1) 祈福文化

中国地大物博,历史名山,文化名山、风景名山数不胜数。北镇医巫闾山不仅同时具备上述名山的特征,同时还是政治名山。而这一政治名山的基本特征,就是这座名山是国家祭祀的对象,国家祈福的场所。山川崇拜自古有之,而这种崇拜为封建统治阶级的接受利用,则是为统治阶级的政治需要服务的。历朝历代的封建统治阶级都尊崇五岳五镇,纳入国家祀典,予以隆重祭祀,为的就是宣扬“君权神授”的理念,达到“皇权永固”的目的。在封建社会,“礼有五经,莫重于祭。”“国之大事,在祀与戎。”就是说,对于国家来说,祭祀与兵备是国家最重要的两件大事。历朝历代的封建王朝对镇岳之山或帝王亲祭,或异地望祭,或遣官致祭,或府州县祭,封禅祭祀活动从未间断,并不因朝代的更替而终止。明朝时,因医巫闾山是地处北方的唯一镇岳之山,明朝认为,“北镇礼秩他镇之首 。”清朝认为医巫闾山“发祥兆迹,王气攸钟,”尊崇尤胜前代。而国家对包括北镇医巫闾山在内的五岳五镇的祭祀,实际上就是祈福。祈求神灵保佑风调雨顺,国泰民安。作为国家祈福的场所,北镇医巫闾山的祈福地位当然是相当多的地方所不具备的。

北镇庙碑林是封建王朝祈福文化的实物展示,陈抟老祖的福寿石刻是祈福文化的点睛之笔,小观音阁祭坛是契丹王朝祈福文化的重要载体,青岩寺等庙宇则是当代祈福文化最具代表性的场所。而在北镇地区的民族文化、民俗文化中,祈福文化同样展示的淋漓尽致。农宅墙体描绘的蝙蝠、燕子、垂柳图案,民间过年时贴的窗花、福字,布艺中的布老虎、童鞋,无一不体现着民众渴望幸福安康的美好愿望。

(2) 历史文化

首先,从名山的成名历史上看,早在虞舜时期,医巫闾山即成为幽州镇山,进入了中国名山的行列。闾山的辉煌历史已有四千多年,成名可谓早。闾山名列中华五岳五镇,名气可谓大。闾山为历代帝王尊崇祭祀,地位可谓高。这在名山的历史上是没有几个可堪比拟的。历史上,医巫闾山地区发生了众多的历史大事,深刻地影响了中国北方的历史进程。医巫闾山见证了远古人类对文明的探索,见证了隋唐两代的东征;见证了耶律倍在闾山隐居期间的长吁短叹,见证了契丹皇帝闾山狩猎的盘马弯弓;见证了女真族攻打显州的攻守之战,见证了蒙古大军广宁屠城的血雨腥风;见证了辽东名将李成梁的荣辱兴衰,见证了明末辽东的十室九空;见证了后金火烧广宁城的冲天大火。也见证了清帝东巡畅游闾山的画意诗情。漫长的历史在闾山打下了深深的烙印,忠实地记录了北镇人古往今来的历史足迹。可以说,闾山本身就是一部历史,是一部百看不厌,百读不倦的史书。

(3) 宗教文化

原始部落时期,开始出现原始宗教。这一时期的宗教以敬天拜日、崇尚自然,万物有灵为主要内容。正是远古人类对山川的崇拜,才有了镇山。而这种崇拜后来得到封建统治阶级的提倡支持,使宗教与政治结合,才有了宗教的发展、兴旺,并使众多的各类名山同时是宗教名山。早在一千多年前的辽代,闾山已经是中国北方宗教活动中心之一,金、元、明、清四朝,闾山宗教活动中心的地位得到进一步巩固,产生了重要的社会影响。医巫闾山以其钟灵毓秀的的自然特质和崇高的政治地位,成为古代“方仙道”隐居修真之所,具有神圣、神奇、神妙、神灵之色彩。历代封建王朝尊崇祭祀,连绵不断。许多著名僧人曾与医巫闾山结缘。本文仅以金代为例:曹洞宗北方鼻祖希辩两次在北京潭柘寺修禅,曾任京师天宁寺住持,皇统三年(1143)退居医巫闾山。北京潭柘寺距今有 1700 多年历史,因此在北京地区素有“先有潭柘寺,后有北京城”的说法。这座著名寺庙有两名著名僧人与医巫闾山有关,了奇禅师十三岁时拜医巫闾山兴教寺圆晓大师为师,后任北京竹林寺住持;相了禅师是潭柘寺第九任住持,曾在闾山宁国寺修禅。了奇、相了两位禅师均葬于潭柘寺塔林。

(4) 民俗文化

民俗文化具有地域性,与地区的自然环境、民族构成、历史背景有直接关系。《中国民俗大系·辽宁民俗》一书中就指出,北镇地区自古为祭祀医巫闾山之神的地方,因此,“直到近现代,北镇山民还流传着祭山神的习俗。”文中并附有江帆先生所摄“北镇医巫闾山上的山神”照片一幅,照片中有一小庙,一山神立像。又指出,北镇有碧霞元君庙,是清朝“闯关东”的流民将泰山神、泰山奶奶信仰带到了东北,落脚于医巫闾山地区。医巫闾山地区的民俗文化不仅在生产生活习俗、节日习俗、婚丧习俗等方面具有鲜明的区域与民族特色,更在民间根雕、剪纸、绘画、歌舞、文学作品乃至民间工艺品、风味小吃等诸多方面都有充分体现。可谓是丰富多彩,耀眼夺目。如医巫闾山地区的剪纸具有质朴自然、粗犷豪放、变形夸张、欢快活泼、寓意深刻、趣味无穷的特点,在表现内容上,则具有明显的北镇地域文化特色。北镇悠久的历史、多民族聚集形成的多元文化、满族为主体的民俗民风,优美壮观的自然风光,在剪纸中都有充分的体现。正因为北镇的剪纸有着丰富的历史文化内涵,有着浓郁的艺术气息和生活气息,成为国家非物质文化遗产,后又入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录,成为医巫闾山地区最具影响力的文化品牌。由于深厚的文化积淀和丰富多彩的文化艺术,北镇市被评为2018 ——2020 年度“中国民间文化艺术之乡。”

(5) 陵寝文化

历史上,有很多大山因成为帝王陵寝之地而出名。能被封建帝王选中的大山,当然并非凡品。而以镇山之尊,又成为皇陵之地的,医巫闾山可称惟一。医巫闾山是一座气势磅礴,宏伟秀丽,峰青岭秀,王气葱郁。蜿蜒起伏的一座大山,宛如一条奔腾向前的巨龙。正因为这里是少见的龙脉,是风水宝地,因此,契丹贵族才选这里为三位皇帝的“万年吉地”,并将众多的王子王孙葬在这里,使这里成为辽代的四处皇陵之一,五个皇陵之二。进一步扩大了闾山的影响,增加了闾山的历史文化内涵。

(6) 景观文化

相传为周公所撰的《尔雅·释地》载:“东方之美者,有医巫闾之珣、玗、琪焉。”栾秉墩先生在《试论杨伯达先生玉文化和玉学观》的文章中指出:“中国玉文化是我国独有的优秀文化遗产,”是“华夏文明的第一块奠基石。”“玉器起源有万年历史,玉石产地广泛,可概括为珣玗琪、瑶琨及球琳三大玉板块,”可见,医巫闾山珣玗琪在古老的玉文化中占有崇高地位。医巫闾山地区有美玉珣、玗、琪,而医巫闾山本身就是巨大的美玉。这里山清水秀,景物天成。有数不尽的岩洞泉壑,飞瀑石棚,有看不完的亭台楼阁,翘角飞檐,可谓是移步换景,多彩多姿,是一幅天然画卷。由于医巫闾山具有中国北方镇山的崇高地位和钟灵毓秀的美好景观,因此,自古以来,这里就是文人墨客吟咏赞颂的对象。战国时期的诗人屈原曾在他的《远游》诗中写到:“朝发韧于太仪兮,夕始临乎于微闾。”在这里,诗人以浪漫主义的情怀和优美的语言,抒发了他渴望早上从太仪山出发,日落前到达医巫闾山的心情。将其对医巫闾山的向往之情表达得淋漓尽致。后魏前将军阳固《演赜赋》诗云:“陵江湖之骇浪兮,升医闾之尚羊。”意为跨过江湖的惊涛骇浪,悠闲地漫步医巫闾山。这是已知的后魏时期与闾山有关的唯一一首诗。至于后世的文人墨客吟咏医巫闾山的诗词歌赋更是举不胜举。

(7) 生态文化

医巫闾山地区自辽代成为皇陵区以后,就对闾山的生态环境采取了民保护措施,“禁樵采、”“仍禁樵采。”这种保护在主观上是为了维护皇陵的优美环境,客观上则是使医巫闾山保持了原生态。金朝时,为显示对前朝的宽容大度,也有“禁医巫闾山辽代山陵樵采”的诏示。正因为闾山的自然资源得到了保护,所以宋朝的许亢宗在《奉使行程录》中有了这样的描述:“出渝关(今山海关)以东南行濒海,忽峭拔摩空,苍翠万仞,乃医巫闾山也。”“苍翠万仞”正是当时医巫闾山自然环境的真实写照。至清代,历朝帝王也是屡颁樵采禁令,从而闾山的生态始终未曾受到伤筋动骨性的破坏,今天的医巫闾山:茫茫林海,翻滚绿浪,万木峥嵘,莽莽苍苍,实有万千气象。医巫闾山良好的自然生态环境,历来广受赞誉古人对闾山地区生态环境的保护,是缘于对大山的敬畏,对山林的感恩。这种朴素的生态观念,也是今人所应该具备的。闾山是大自然对我们的恩赐,闾山的原始森林是祖先留给我们的无价之宝。我们应该百倍珍惜、呵护。

(8) 经济文化

人类活动是从满足生存需要的经济活动开始的,经济活动是人类社会活动的基础和前提,同时也与历史进程的发展变化有着直接的关系。医巫闾山地区在不同历史时期的经济活动具有不同的特点,有些方面并十分突出。在农业方面,燕时的农桑经济,辽代的宫卫经济,明代的屯田经济,清代的皇庄、王庄、牧场,都在不同时期的中国北方经济中有重要影响。在手工业方面,辽代的绫锦贡品、武库甲坊,在中国北方民族手工业发展史上具有相当重要的地位。在商业方面,广宁城是明代东北的第二大城市,马市是当时东北三大马市之一,商贸相当发达。在城市建设方面,北镇境内汉代有无虑城,隋唐时期有怀远镇,到辽代有显州、乾州等多个城市,明代的广宁城更是东北的政治、军事中心。在交通方面,这里从古至今就是中国北方交通要道的重要枢纽,并发生了许多重大历史事件。这些都是需要我们在经济活动方面重点研究的内容,以更好地揭示北镇地区物质文明的演进过程。

(9) 教育、科学、文学艺术

教育:辽代时,医巫闾山地区是契丹贵族耶律倍一系的世袭领地。许多契丹贵族从小开始进行儒学经典的学习,汉化程度很高。而这种学习风气也深刻影响了与促进了这一地区的儒学教育。辽代以后,医巫闾山地区均有官办的儒学教育场所,后来又有了卫学、义学、社学、私塾和聚众讲学的场所。辽朝时期耶律倍在闾山建望海堂,藏书万卷,是中国北方最早的图书馆。金朝时这里又有了显州书院,成为中国北方最早的书院。这些都极大地扩大了闾山儒学教育的社会影响,使这里成为北方儒学教育的核心区域之一。

历史上,许多人将医巫闾山视为儒学圣地,到这里来求学。一些儒学名家也来到这里,讲经授徒。使这一地区儒学教育成果显著,各朝各代在科考中都取得了优异的成绩,很多人成为国家的栋梁之才。金代有曹永义等五名进士,均步入仕途,有的还身居高位。元代贤相耶律楚材少时在闾山苦读诗书,研习治国经略,奠定了治国平天下的根基。通过科举步入仕途,终成一代伟业,可说是医巫闾山地区为国家发展做出重大贡献的代表性人物。明代辽东共考出 72 名进士,其中广宁 18 人,占辽东进士的四分之一。另有 22 人中举。此外,还有武科进士 14 人。广宁城共有 44 座坊表,其中进士坊 4 座,举人坊15 座,另有仕宦坊 6 座、司谏坊一座,也是为广宁籍进士所立。如此,涉及科举功名的坊表共 26 座,占广宁城全部坊表一半以上。清朝时期,广宁人进士有迟煌、朗廷弼等 15 人,举人有齐国儒、杨方兴等 53 人。武进士有杨大鹏、张方城等 4 人。武举人有胡瑛、罗振威等 9 人。同样是成果丰硕。

科技:《东北古代文化史》中列出古代东北地区少数民族科学家七人,其中包括医巫闾山人耶律楚材、年希尧。耶律楚材编修《西征庚午元历》,在我国第一个提出经度概念,对天文历法作出重大贡献。他所撰写的《西游录》也是古代历史地理的重要著作,在北方地理科学上竖起一座丰碑。年希尧科学著作达十余种,《视学》是中国最早的系统阐述透视原理的的著作,成为十八世纪面法几何的代表作。辽朝时显州设有甲坊,是辽代史料中提到的唯一一个甲坊,相当于今天的兵工厂,从事兵器生产。辽代的兵器制作十分精美,尤以车马具闻名天下,应有显州的贡献。崇兴寺双塔塔体雄伟,结构严谨、雕刻精细,堪称辽代建筑的精品。在北镇市富屯乡龙岗子村和北镇庙前乾州城遗址均曾发现窑址,地面有大量的辽代砖瓦。这些砖瓦制作精细,平整坚固,色泽匀称,扪之有声,具有很高的工艺水平。显州的綾锦时为贡品,证明这一时期纺织技术有了很大发展。清朝时北镇地区已有木制救火车,也显示了这一时期的科技水平。

文化艺术:辽朝时期医巫闾山地区文化发达,耶律倍、秦晋国妃、耶律良等均是这一时期文学艺术创作的代表性人物,并在少数民族文化百花园中占有一席之地。金元明清四朝,这里延续了辽代的辉煌,出现了许多文学艺术方面的杰出人才,为扩大北方少数民族文化艺术的影响作出了贡献。而众多的名人贤士、骚人墨客停居闾山,留下了赏心悦目的翰墨,脍炙人口的诗篇。闾山作为名人会萃之地,也因名人的名诗、

名文、名画而名声大噪。以清代为例,广宁人撰写各种文学作品达 60 余种,留下诗歌的有 33 人。包括重修、补修在内,广宁人于清初任职全国各地时参与修志者达 57 人,修志 65 部。在书画方面,年羹尧不仅是清朝的一代名将,还是一位书法家,擅楷书和行书,因此,得以列入清代大书画家之列。傅雯是出自北镇闾阳的著名宫廷画家,从师指画家高其佩,工佛像,善指画。高宗乾隆时供奉内廷九年。曾为京师慈仁寺画《胜果妙因图》,高丈许,阔两丈,写如来罗汉百余尊。尺幅之巨、人物之多,在现存传世的指头画中,堪称中华之最!指画《闾山》现藏辽宁省博物馆。自辽代起,医巫闾山地区逐步接受华风洗礼,在教育、科技、文学艺术方面都取得了可喜的成绩,也因此增加了北镇镇山文化的厚度和社会影响力。

总之,医巫闾山虞舜始封,至今已有 4000 多年的历史;成为五大镇山中的北方镇山,也已经有 1400 多年。闾山有威严高峻的外在形态,有坚韧不拔的内在秉性;有博大厚重的品格风貌,有福佑康宁的胸怀意境;有滋育文明的无上功德,有镇守四方的象征作用;有功齐五岳的显赫地位,有灵秀之最的吟咏赞颂。如此种种,决定了医巫闾山镇山文化在中国人文地理中的显赫地位,并因此扬名四海。

三、镇山申遗

镇山文化是中华灿烂历史的重要组成部分,有着悠久的传承和发展史,是华夏山岳祭祀社稷安邦的主要活动,毫无间断地贯穿了整个中华民族发展史,其文化遗存与史料积淀是一份独特的物质财富和精神财富。

五大镇山是一个联系紧密的整体,镇山文化同根同源。包括北镇医巫闾山在内的五镇是中国古代圣山崇拜传统的独特见证。五镇祭祀传统是一项传承有序的东方祭祀与信仰体系,融合了中国古代哲学思想与人文传统,深度表达了中华民族共同遵循的价值理念和信仰体系。北镇市现在已经与其他四座镇山所在地政府一起,开启中国五镇联合申报世界遗产之路。2006年,在中镇霍山,五镇就曾共商五大镇山联合申报“世界遗产”事宜,并发布了《五镇宣言》。经过十多年的反复酝酿讨论、沟通协商,各镇山所在地政府终于达成了联合申遗的共识。2022年9月6日,五镇代表共同签订了《中国五镇联合申报自然和文化遗产战略合作协议》,正式开启中国五镇联合申报“世界遗产”之路。目前,我国尚未有按圣山系统申报的世界遗产,五镇申遗可填补我国《世界遗产名录》上的此类空白。此次北镇申遗的遗产构成要素由医巫闾山、北镇庙主体建筑及附属建筑遗迹、辽陵组成。在功能与传统上展现了独特的岳镇海渎祭祀文化,北镇医巫闾山的历代祭祀提供了史实实证。北镇庙在建筑与规划上遵循中轴线对称原则,附属建筑巧布其间,堪称中国古代宫殿建筑与装饰艺术的杰出范例。尤为值得提及的是,相较于其他四座镇山,北镇医巫闾山更多体现了多民族文化相互交流、融合、发展的过程,见证了契丹融入中华民族的历程。堪称统一多民族国家演进过程中的历史与考古见证。申遗也是重新认识、重新定位北镇医巫闾山的过程,在这个过程中,北镇人必将更加文化自信、文化自觉,站上保护与传承之路的新起点。

作者简介:

张贺明,辽宁鞍山人。毕业于辽宁大学外国语学院俄语语言文学专业,获文学硕士学位。主要从事教育管理、高校党建、社会服务相关工作。现任辽宁大学社会服务办公室主任,全面统筹推进城市研究院建设,校地校企合作相关事宜。

苏梅梅,辽宁大学社会服务办公室副主任,新华商学院副教授。中国工业经济研究与开发促进会理事。入选2023年营口科技特派团。营口市科学技术局副局长(挂职),负责辽宁大学与市政府全面战略合作相关工作,协助开展产学研合作及科技成果转化相关工作。被聘为2024年辽宁省“科技专员进企业,惠企助企开门红”专项活动科技专员。著有《产业组织与信息》。

刘洪添,辽宁大学后勤集团副处级调研员,主持省级课题近十项。被选派到辽宁省朝阳县南三家子村担任第一书记期间,先后获得"辽宁省脱贫攻坚先进个人""辽宁省优秀党务工作者""朝阳市十佳扶贫标兵""感动朝阳党的二十大杰出人物""朝阳市优秀共产党员""朝阳市先进工作者"辽宁大学嘉奖”等荣誉称号。受到时任省长和省委书记的亲自接见。

尹博思,中共党员,辽宁大学化学院副教授,硕士研究生导师,辽宁大学锦州城市研究院院长,辽宁省“绿色合成与先进制备化学”重点实验室副主任,辽宁大学清洁能源研究院副院长,辽宁省首批“科技专员”,沈阳高层次人才。主要研究方向是柔性可塑性超级电容器和智能温敏水系电池。2018年曾在新加坡国立大学知名电化学能源研究课题组进行长期学习以及学术交流工作。目前,在电化学储能领域共发表 SCI 论文 50 余篇,其中以第一作者/通讯作者在Energy & Environmental Science、Nano Energy、Carbon Energy、Energy Storage Materials、Small、Nano-Micro Letters、 Journal of Materials Chemistry A、 Chemical EngineeringJournal、 Journal of Power Sources、Chemical Communications等国际著名期刊上发表 SCI 检索论文 20 余篇。影响因子30以上1篇,20以上2篇,10以上10余篇。H 因子25,1 篇期刊被评为 ESI 高被引用论文(世界前 1%),荣获RSC “Pioneering Investigators” 荣誉称号。授权发明专利 2 项,受理专利 10 项,成果转化2项。作为负责人主持/参与国家重点实验室项目、教育部项目、面上项目及其它地方基金项目5项,企业横向项目2项,累计金额达300余万元。